Web3.0(Web3)とは?注目を浴びる分散型インターネットの概要やメリット、具体例、最新情報をまとめて解説

「Web3.0(Web3)」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。実はいま、業種・業界を問わず、注目を集めている概念です。

しかし、その実態を具体的にイメージできる方、なぜ注目されているのかご存じの方は、まだあまり多くないかもしれません。

Web3.0は、ブロックチェーンを活用した新しいインターネットの概念で、「データの改ざんリスクが低い」「取引の透明性が高い」「情報流出のリスクが低い」、つまり「個人が個人情報を自立分散的に管理できる」といった特長があります。

このコラムでは、Web3.0の概要から注目されている理由、メリット、サービスの事例などを交えてわかりやすく解説します。

今後ますます注目が集まると見込まれる概念への理解を深めるために、ぜひお役立てください。

目次

- 1.Web3.0とは

- 1-1.Web3.0までの変遷

- 1-1-1.Web1.0

- 1-1-2.Web2.0

- 1-1-3.Web3.0

- 1-2.Web3.0を理解するためのキーワード

- 1-2-1.ブロックチェーン

- 1-2-2.暗号通貨

- 1-2-3.DAO

- 2.Web3.0が注目を浴びる2つの理由

- 2-1.唯一性の証明|NFT(非代替性トークン)技術

- 2-2.個人による個人情報の管理

- 3.Web3.0の特長・実現によるメリット

- 3-1.Web3.0の特長

- 3-1-1.言論の自由が実現する

- 3-1-2.セキュリティが向上する

- 3-2.【実現メリット】Web3.0とコミュニティ

- 4.Web3.0の具体的なサービス例

- 4-1.検索ブラウザ「Brave」

- 4-2.マーケットプレイス「OpenSea」

- 4-3.ブロックチェーンゲーム「The Sandbox」

- 5.Web3.0の取組事例

- 5-1.【企業事例1】GameStop

- 5-2.【企業事例2】スポーツNFT

- 5-3.【コミュニティの取組事例1】山古志村

- 5-4.【コミュニティの取組事例2】NFT鳴門美術館

- 5-5.【個人の取組事例】NFTクリエイター

- 6.Web3.0の最新動向

- 7.Web3.0の今後の課題

- 8.テイラーワークスはWeb3.0の概念のもと持続可能なコミュニティ創出に取り組んでまいります

Web3.0(Web3)とは

Web3.0(Web3)は新しい概念であるため、明確な定義がまだありません。

しかし、一言で表すのであれば、Web3.0とは「ブロックチェーン技術により実現された分散型インターネット」です。

多くの方にとって「インターネット」として真っ先にイメージされるのは、GoogleやSNS、オンラインサービスなどではないでしょうか。

イメージにあるとおり、インターネット利用するときは「GAFAM」(※)を経由する場面が多いため、そうした企業に個人情報が集中している状況になっています。

※Google・Amazon・Facebook(現:Meta)・Apple・Microsoft

しかし、情報が集中すれば、漏えいやプライバシー保護の観点でリスクが生じます。

そこでテクノロジーを活用し、情報の分散化・個人単位での管理を可能にして課題解決を試みたのが「Web3.0(Web3)」です。

つまり、現在の中央(大企業)集権型のインターネットに対し、分散したインターネットを表します。

ここから、Web3.0についてより理解を深めるため「概念が生まれた変遷」「理解に役立つキーワード」などを解説します。

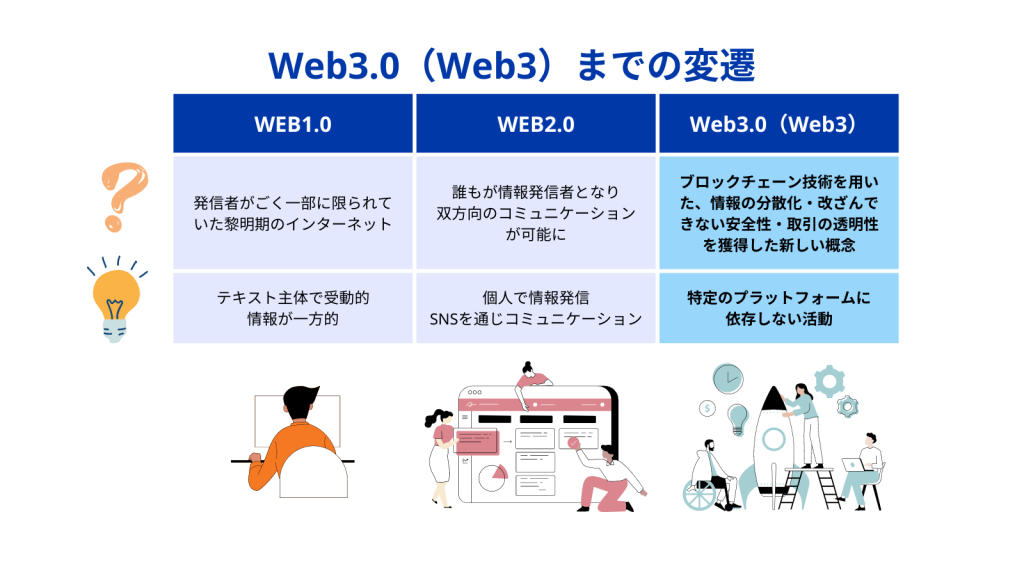

Web3.0(Web3)までの変遷

Web3.0(Web3)が登場した経緯や目的を理解するには、インターネットの変遷を理解しておく必要があります。

「Web1.0」「Web2.0」「Web3.0」について、簡単に把握しておきましょう。

Web1.0

Web1.0は、1990年代の「黎明期のインターネット」を指し、これまで情報発信の主体は報道・放送媒体でしたが、個人が情報を発信できるようになりました。

具体的にWeb1.0は、以下の特徴を持っています。

<Web1.0の特徴>

- テキストが主体…回線速度が遅く、画像表示に時間がかかるため

- 受動的…主な用途は情報の取得で、コミュニケーションが発生することは多くない

- 情報が一方的…発信者からの情報を閲覧者が見るだけ

Webサイトやブログなどからのテキスト情報の取得が主な用途で、発信者がごく一部に限られていた時期のインターネットを指します。

Web2.0

Web2.0は、2000年代半ばから現在にいたるまでのインターネットを指します。

テキストに加えて画像や動画などさまざまな情報をやりとりできるようになったことで、以下のような新しい楽しみ方が可能になりました。

<Web2.0でできるようになったこと>

- 個人で情報発信(ブログ・YouTube・Twitter・Instagramなど)

- SNSを通じて、ユーザー同士でコミュニケーションをとる

Web2.0時代は、多くの人がインターネットを活用できるようになり、誰もが情報発信者になれる時代と言えます。

また、情報発信者に対してWebサイトやSNSを通じてコメントやリアクションをすることも可能で、一方的なコミュニケーションが主だったWeb1.0時代と異なり、双方向的なコミュニケーションが可能になったことも大きな特長です。

Web3.0(Web3)

Web2.0時代で「インターネットによい変化が起こった」と思った方も多いかもしれません。

しかしその一方で、情報の中央集権化という課題も生じています。

とくに近年では、「一部の企業へ大量の個人情報が集まるリスク」「プライバシーの問題」などが論じられるようになったのです。

Web3.0(Web3)では、Web2.0の課題について、テクノロジー(P2Pによるデータの分散化と改ざん防止に強いブロックチェーン)による解決を試みました。

その結果、「情報漏えいリスクが少ない」「サービスが安定化する」などの特長を持つ概念を獲得し、期待を寄せられています。

なぜそうした解決方法が可能になったのかといえば、Web3.0は、「P2P」という技術を採用しているためです。

P2Pとは、「Peer-to-Peer」の略称で、サーバを介さずに不特定多数の端末(スマートフォンなど)が、端末同士でデータファイル等を直接共有できる通信技術、ソフトウェアのことを指し、身近なものでいうと「LINE」等もこの技術を用いています。

<P2Pのメリット(大企業のサーバーを使わずやりとりするメリット)>

- 個人情報を他人へ預けずに済む(情報を個人で管理できる)

- ハッカーやサイバー攻撃の標的になりやすい企業サーバーを使わないで済むため、情報流出のリスクが減る

- サーバー管理者の誤操作による情報流出リスクがない

P2P技術の助けもあって、Web3.0時代は誰もが価値を提供し、誰もが価値を消費するといった価値の交換を安全かつ自由に行うことが可能になりました。

Web2.0では誰もが情報発信者になれましたが、Web3.0では誰もがクリエイターになれるといえるでしょう。

そして、ブロックチェーンやスマートコントラクト、NFT等の技術を活用して、特定のプラットフォームに依存しない活動ができる時代を迎えています。

Web3.0(Web3)を理解するためのキーワード

インターネットの変遷やWeb3.0(Web3)の概要をご紹介してきましたが、理解しにくいところも多かったかもしれません。

次に、Web3.0を理解する上でのキーワード、「ブロックチェーン」「暗号通貨」「DAO」について、深堀りしてご紹介します。

ブロックチェーン

ブロックチェーンとは、「すべての取引の記録がハッシュ計算により内容を証明されることで、履歴の改ざんが難しいことを利用した技術」です。

取引の記録をブロックに詰め(ハッシュ計算されて改ざんを検知できるようにする)、履歴を分岐しない一本のチェーン状につなげていくことから、ブロックチェーンと呼ばれています。

ブロックチェーンでは、複数のユーザー間で情報が保有・管理され、定期的に同期されます。

ブロックチェーンが注目されている背景には、情報の分散化に役立つ上、情報の改ざんが困難なことも関係しています。

一度ブロックチェーンで記録された情報は、過半数のノードで書き換えられない限り改ざんできません。

ノードとは、ブロックチェーンの台帳を保持するコンピュータのことで、イーサリアムのノード数や変動等は確認することができます。

たとえば、現在(8月29日時点)のノード数は9,769個で、アメリカが4,881個と約半数、次いでドイツが1,829個と2割ほどを占めています。

他にもイギリスやカナダ、もちろん日本にもノードがあり、各国の各地域でノードが保持されており、どこかに集中することなく分散されています。

これらのノードの内、過半数以上のデータで「改ざんする箇所」「その後のすべての記録」を同じように書き変える必要があるため、実質的に改ざんは困難です。

さらにブロックチェーンは、「過去の取引もチェックできる(透明性が確保できる)」ことも大きな特長として挙げられます。

このテクノロジーを用いることによりWeb3.0(Web3)は、「情報の分散化・改ざんできない安全性・取引の透明性を獲得した新しい概念」として注目されているのです。

暗号通貨

暗号通貨は「インターネット上で構築され、活用されるお金」を指し、P2Pネットワークで使われます。

たとえば「Bitcoin(ビットコイン)」や「Ethereum(イーサリアム)」などが代表的です。

Web3.0ではプロバイダーやサーバーを利用しない代わりに、ネットワークに参加する人がサービス維持に必要な役割を担います。

暗号通貨は、そうした働きに対する報酬として用いられます。

DAO

DAO(Decentralized Autonomous Organization)は、「分散型自律組織」を意味する言葉です。

Web3.0では、プロジェクトの運営に用いられます。

DAOでは、所属しているメンバーの投票によって意思決定がなされます。

投票権を得るには、ガバナンストークン(暗号通貨の一種)を取得しなければなりません。

詳しくは別のコラムでご紹介しているため、あわせて以下の記事もチェックしてみてください。

「DAOとは?分散型自律組織・分散型社会の概要・メリット・事例・運用法などをまとめて解説」

Web3.0(Web3)が注目を浴びる2つの理由

Web3.0(Web3)が近年注目を浴びている理由は、大きく分けて2つあります。

キーワードとなる「NFT」と「個人による個人情報の管理」を、それぞれ確認していきましょう。

唯一性の証明|NFT(非代替性トークン)技術

NFT(Non Fungible Token)とは、「非代替性(替えの利かない)トークン」を意味します。

非代替性がある、つまり唯一性の証明に役立つため、絵・音楽・ゲームをはじめとした制作物の所有権を証明するのに活用されるものです。

またNFTはブロックチェーン技術を活用しているため、「複製や改ざんができない」「制作物が転売されたら、記録をさかのぼりアーティストに利益を還元できる」などのメリットもあります。

個人による個人情報の管理

Web2.0時代の現在、一部の企業(GAFAM)に情報が集中していることは、すでにご紹介したとおりです。

テクノロジー企業を活用することで今の便利な生活が成り立っているものの、なかには「情報を握られているのが怖い」「もし大量の情報流出が起きたら」と不安を持つ方も少なくありません。

実際に、企業のサーバーが攻撃されたりハッキングされたりすれば、多くの個人情報が流出するリスクがあります。

また、個人情報をGAFAM等のプラットフォームに預けるのではなく、ブロックチェーンのような分散台帳に記録することで、「一方的なアカウントの停止」「情報の改ざん防止」「情報公開を止められる」といった事態を回避することが可能になります。

個人情報について、一部の大企業に委ねるリスクと、個人が管理することのメリット・言論の自由が注目を集め、、分散型インターネット「Web3.0」への関心が高まっているのです。

Web3.0(Web3)の特長・実現によるメリット

Web3.0は先進的な次世代のインターネットであると、ここまでの解説でもご理解いただけたのではないでしょうか。

おおまかな内容がわかったところで、あらためて、「Web3.0の特長」「メリット」を整理しておきましょう。

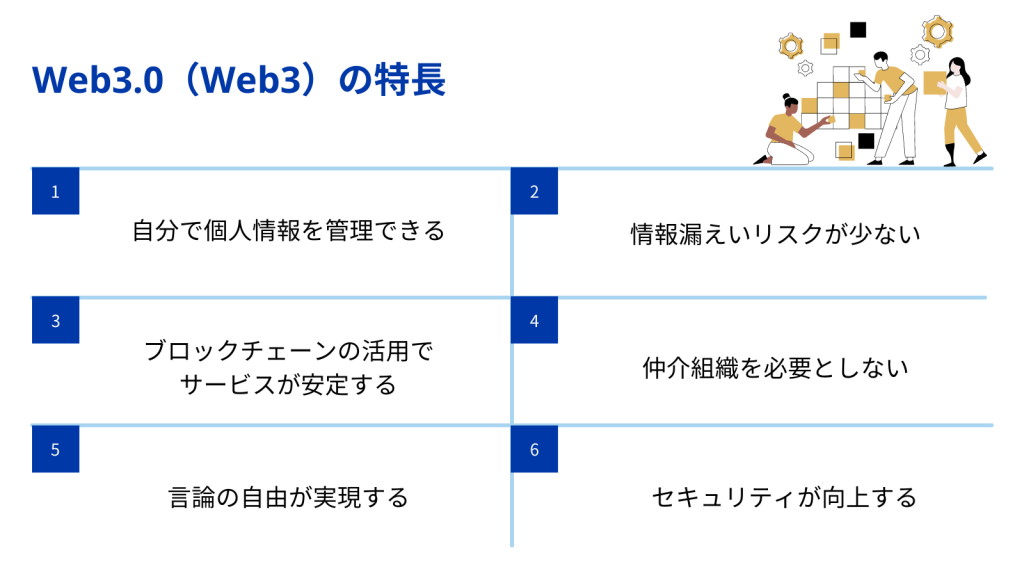

Web3.0(Web3)の特長

Web3.0(Web3)には、以下のとおり、多くの特長があります。

<Web3.0(Web3)の主な特長>

- 個人で情報を管理できる

- サイバー攻撃の標的にされるリスクがある大企業のサーバーを使わない

- 仲介組織を必要としない

- 言論の自由が実現する

- セキュリティが向上する

このうち、個人で情報を管理できること・サーバーを使わないこと・仲介組織を必要としないことは、すでにご紹介しました。

そこで、残りの「言論の自由」と「セキュリティの向上」についてご紹介します。

言論の自由が実現する

TwitterやYouTube、Yahoo!などで、「アカウント凍結」「コメント欄閉鎖処置」などを目にしたことがある方もいるかもしれません。

これらは過激な発言・行動があったときにされる処置ですが、企業による個人への「言論統制」であるという指摘も出てきています。

Web3.0(Web3)ではP2P方式の通信を使うため発信がコントロールされず、言論の自由が実現しやすくなるでしょう。

もちろん、個人による情報発信を受け取る側は注意が必要ですが、個人情報を守り、言論の自由(情報の改ざん防止を含む)を実現する上で、Web3.0は非常に有効です。

セキュリティが向上する

Web3.0(Web3)では、特定企業のサーバーに情報を預けずに済みます。

個人情報を狙ったサイバー攻撃やハッキングによる被害を避けられ、セキュリティ向上に役立つでしょう。

またWeb3.0では、取引情報がすべてブロックチェーンに記載されますが、それらは暗号化され複数のユーザーで共有されます。

暗号化・分散化によって、安心して情報を管理できるようになるでしょう。

【実現メリット】Web3.0(Web3)とコミュニティ

DAOを活用すれば、行政もメリットを得られます。

たとえばアメリカのマイアミやニューヨークでは、仮想の地域コインを用いることで独自の経済圏を構築できるよう取り組んでいます。各地域が国(リーダー)ではなく、世界中のファン(参加者)を主体にして維持・発展させられる仕組みであり、その先駆けとして注目を集めています。

このように、Web3.0(Web3)が実現・浸透すれば、コミュニティの活性化や地方創生のきっかけとなり得るでしょう。

Web3.0(Web3)の具体的なサービス例

ここまで確認したものの、自身が実際にWeb3.0(Web3)を活用するイメージができない方も多いのではないでしょうか。

Web3.0がどのように活用されているのか、「Brave」「OpenSea」「The Sandbox」の例をチェックしてみましょう。

検索ブラウザ「Brave」

「Brave」は、次世代検索プラットフォームです。

トラッカーを排除し、検索履歴・閲覧履歴などの個人データを活用した広告をブロックすることで、読み込みの遅さやプライバシー保護の不安から解放されます。

またBraveでは、広告表示を許可することも可能です。

その場合は、視聴した広告数に応じて暗号通貨が支払われ、収益を得られます。

まさしく、次世代的なプラットフォームといえるでしょう。

公式ホームページ:Brave

マーケットプレイス「OpenSea」

「OpenSea」は、NFTコンテンツの売買ができるマーケットプレイスです。

現代アート・ゲームアイテム・音楽・ドメインをはじめとした、さまざまなコンテンツの流通に役立っています。

誰でも簡単にNFTを作成・出品できるとして、近年人気が高まっています。

公式ホームページ:OpenSea

ブロックチェーンゲーム「The Sandbox」

「The Sandbox」は、ブロックチェーンを基盤にしたゲームです。

仮想世界を探索して自由自在に世界を構築し、キャラクターやアイテムを生成できます。

生成したキャラクターやアイテムはNFTを使って販売できるため、ゲームを楽しみながら収益を得られます。

公式ホームページ:The Sandbox

Web3.0(Web3)の取組事例

上記でご紹介したサービスだけでなく、企業やコミュニティもWeb3.0(Web3)やブロックチェーンの仕組みを取り入れはじめています。

企業・コミュニティ・個人それぞれの事例をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

【企業事例1】GameStop

アメリカにあるゲームソフトの小売会社「GameStop」は、NFTマーケットプレイスの開発を計画しています。

キャラクターの服・武器などのアイテムを売買できるよう、NFT市場の開拓や暗号資産分野の提携を担う、新部門を立ち上げると発表しました。

【企業事例2】スポーツNFT

昨今、野球やサッカー、格闘技などのスポーツとNFTを組み合わせたコンテンツも登場しています。

スポーツにおける名シーンの動画や、人気選手の電子画像、観戦チケットなどがあり、ブロックチェーン技術を用いたスポーツNFTは世界で一つのアートや資産になります。

国内でも、パ・リーグ(野球)の名場面や名シーンを捉えた動画コンテンツをNFTで保有できるサービス「パ・リーグ Exciting Moments β」がリリースされるなど、スポーツNFTへの取り組みが活発になってきています。

【コミュニティの取組事例1】山古志村

新潟県山古志村では、NFTが紐づけされたデジタルアートを、電子住民票として発行しています。

ほかの地域に住む人が電子住民票を購入し「デジタル住民」となることで、地域復興財源を確保しています。

またデジタル住民とリアル住民が交流することで、関係人口の創出・地域課題の解決が見込まれるのも大きなメリットです。

山古志村のようにWeb3.0(Web3)を活用した行政として、エストニアも代表的です。

2014年にエストニアではじまった「電子国民プログラム」では、日本からも、約3,300人が電子国民として登録しました。

このように、Web3.0やNFTを取り入れることで財源確保の手段ができ、地方創生に役立っています。

関連記事:関係人口とは?地方創生に重要な人々と創出や拡大について解説

関連記事:地方創生とは?まち・ひと・しごとで地域を活性化させる取り組みを分かりやすく解説

【コミュニティの取組事例2】NFT鳴門美術館

Web3.0(Web3)やNFTに関する事例といえば、日本初のNFT美術館「NFT鳴門美術館」の事例も見逃せません。

徳島県鳴門市にあるこの美術館は、NFT作品の審査・販売・流通が可能なマーケットプレイスの実現を目指しています。

すでに、以下のような取り組みも実施しており、アート業界を盛り上げています。

<NFT鳴門美術館の施策例>

- 2022年3月…「Nouns DAO JAPAN」と共催し、二次創作品の展示コンテストを開催

- 2022年4月以降…入場券として機能するNFT「Naruto Museum Pass」を販売

既存の枠組みにとらわれず、美術館の新たな形を創出しているケースといえるでしょう。

【個人の取組事例】NFTクリエイター

個人でもNFTアートの発信は可能です。日本においても、イラスト作品を中心に自分の作品をNFTアートとして発信しているNFTクリエイターが増えています。

デジタルアートでもあるため、活動する場所や時などの制限なく、自分の発信したいものを世界中に届けられることは、まさにWeb3.0(Web3)時代の新たな創造の形であり、クリエイターにとっての活躍の場と言えるでしょう。

イラスト作品に限らず、動画や詩を発信するNFTクリエイターもおり、今後も多様なNFTクリエイターが登場するかもしれません。

Web3.0(Web3)の最新動向

Web3.0(Web3)に関するテクノロジーは、幅広い業界に影響を及ぼします。

すでに「多くの企業・自治体などで活用がはじまっている」「日本でも成長戦略の一環としてNFTやWeb3.0が取り上げられている」などの影響があることを考慮すれば、今後ますます注目度が高まっていくと考えられるでしょう。

Web3.0の性質やNFTの非代替性は、ここまで見てきたように、多種多様な業界・コミュニティとマッチします。

地方創生・アート・暗号資産・非中央集権型アプリ・メタバースなど、さまざまな分野で、今までになかったビジネスモデルやコミュニティが創出されていくでしょう。

今後どのように世間一般に浸透していくのか、どのような事例が出てくるのかなど、ますます注目しておきたい分野となるはずです。

Web3.0(Web3)の今後の課題

すでに運用されているプロジェクトも増えているものの、Web3.0には課題もあります。

<Web3.0・周辺テクノロジーの課題>

- 暗号通貨(お金)を扱うため、詐欺師や犯罪者のターゲットになる可能性がある

- ユーザーを取りあい、似たようなサービスが氾濫する可能性がある

- NFTバブル崩壊のリスクがある

- 日本の税制では暗号通貨の規制が厳しく、ライセンスが取得しにくい

とくに、持続可能ではないビジネスモデルやコミュニティを構築した場合、同様のサービスが増えてしまうことで運営が上手くいかなかったり、利用者側も手を出しづらくなってしまい、結果としてWeb3.0と周辺テクノロジーの衰退につながってしまったりする可能師もあります。

2021年に大きく広まったNFTも現在では取引額が減っている事実もあり、「NFTバブル」の崩壊というリスクも考えられるため、ビジネスモデルやコミュニティにWeb3.0を取り入れる場合は、ユニークであることや持続可能性も加味することが大切です。

さらに、現状の日本の税制では、暗号通貨を取り扱うライセンスの取得が難しいことも見逃せません。

ライセンスの必要がないNFT以外の技術に関しては、日本で創業・起業するには依然向かい風が吹いている状況です。

テイラーワークスはWeb3.0(Web3)の概念のもと持続可能なコミュニティ創出に取り組んでまいります

Web3.0(Web3)は、「ブロックチェーン技術により実現された分散型インターネット」を指し、今後ますます注目度の高まるテクノロジーといえるでしょう。

改めてWeb3.0の特長を以下にまとめます。

<Web3.0(Web3)の特長>

- 自分で個人情報を管理できる

- P2P形式でやり取りし、企業サーバーを使わないため、情報漏えいリスクが少ない

- ブロックチェーンを活用することで、サービスが安定する

- 仲介組織を必要としない

- 言論の自由が実現する

- セキュリティが向上する

Web3.0は国内外問わず注目され進歩を遂げていますが、新たな概念のため、解消できていない課題もいくつかあります。

しかしご紹介した事例にあったように、活用すれば、中央集権社会や地域格差を解消するのに役立つでしょう。

テイラーワークスは、「世界を変えるつながりを創る」をミッションに、「ひらめきにときめく社会」をビジョンに掲げ、コミュニティアプリ「Tailor Works」やコミュニティ運営ノウハウを市場に提供しています。

Tailor Worksは、コミュニティマネジメント機能を始め、ユーザーが課題や相談を掲出し、コミュニケーションを促す体験設計が特徴のため、オープンイノベーション関連の施策や社会課題解決、共創プラットフォームなど、課題解決をテーマにしたエコシステムとコミュニティの創出に適しています。

Web3.0時代のオンラインコミュニティを構築・運営を目指している方は、ぜひ「 Tailor Works 」をチェックしてみてください。

また、オンラインコミュニティを通じたコラボレーションやイノベーション創出、課題解決やエコシステム構築を考えている皆さまは、ぜひTailor Worksの活用をご検討ください。

「Tailor Works」に関するお問い合わせもお待ちしております。