オープンイノベーションとは?意味・メリット・戦略・事例をまとめて解説

「オープンイノベーション」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。

実は今、この戦略が注目を集めています。

オープンイノベーションを導入することにより、スピーディかつ低コストで新事業をはじめられ、より多くの価値を創出できるでしょう。

またオープンイノベーションによって多くのステークホルダーからの技術・知識が集積されることで、集合知による課題解決・価値創出も可能です。

本コラムでは、以下のことをわかりやすく解説します。

ご確認いただければ、オープンイノベーションについて理解を深め、導入に関する判断ができるようになるはずです。

- オープンイノベーションが注目されている理由

- 導入のメリット・デメリット

- 導入事例

- オープンイノベーションを導入する際に役立つ、おすすめサービス

ぜひ最後までご覧になってください。

目次

- 1.オープンイノベーションとは

- 1-1.オープンイノベーションの定義

- 1-1-1.オープンイノベーションが注目される背景

- 1-1-2.オープンイノベーションが可能になった背景

- 1-2.オープンイノベーションのポイント・注意点

- 1-3.オープンイノベーションの変遷

- 1-3-1.オープンイノベーション1.0

- 1-3-2.オープンイノベーション2.0

- 1-3-3.オープンイノベーション3.0

- 2.オープンイノベーションとクローズドイノベーションの違い

- 3.オープンイノベーションと関連語・類語の違い

- 3-1.オープンイノベーションと共同開発の違い

- 3-2.オープンイノベーションと外注の違い

- 4.オープンイノベーションのメリット

- 4-1.低コスト・短スパン

- 4-2.他社からの学び

- 4-3.コレクティブインパクト

- 5.オープンイノベーションのデメリット

- 5-1.技術が流出する可能性もある

- 5-2.利益がそのまま自社のものにならない

- 5-3.自己開発能力が低下する場合もある

- 6.オープンイノベーション実現への課題

- 6-1.コアコンピタンスの保護

- 6-2.明確なビジョンの確立

- 6-3.組織と人材

- 6-4.社外との連携

- 6-5.社内での連携

- 7.オープンイノベーションの事例

- 7-1.小田急電鉄株式会社×セコム株式会社

- 7-2.ソニー株式会社×エムスリー株式会社

- 7-3.エーザイ株式会社×DeSCヘルスケア株式会社

- 7-4.九州電力株式会社×九電ビジネスソリューションズ株式会社×九州林産株式会社×自治体

- 7-5.MONET Technologies×710社

- 7-6.KDDI∞Labo

- 8.オープンイノベーションを導入する方法

- 9.「テイラーワークス」はオープンイノベーションを実現できるプラットフォームをご提供します

オープンイノベーションとは

オープンイノベーションとは、自社・組織内のイノベーションを促進し達成するために、社内外を問わず他社・教育機関・行政・自治体・起業家など異分野の知見や技術、サービスといった資源を活用して市場機会の増加を目指すことを指します。

ここでは、オープンイノベーションの定義や注目される理由、注意点などをまとめて解説します。

オープンイノベーションの定義

オープンイノベーションとは、一言でいえば「社内外の境界線をなくし、イノベーションの創出を目指す」概念です。

市場において競争ではなく共創するために、インフロー・アウトフローをともに活用するのが特徴です。

<インフロー・アウトフローとは>

- インフロー…社外から社内へ知識・技術・情報が流入すること

- アウトフロー…社内から社外へ知識・技術・情報を提供すること

知識・技術をはじめとした、社内で管理していた情報を提供し合うことで、複数の企業間でより良いものを作る概念とも言えるでしょう。

実は、このオープンイノベーションの概念は今注目を集めており、日本でも多くの企業が導入をはじめています。

とある統計によれば、オープンイノベーションを導入している日本企業はすでに47%に上ることがわかっています。

※(https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101312.html)の図を再編

引用:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構「オープンイノベーション白書 第三版」

オープンイノベーションの概念がなぜ今注目を集めているのかといえば、以下の要素が背景にあるためです。

オープンイノベーションが注目を集める背景

- VUCAへ対応する必要があるため

- デジタル技術の進歩に対応するため

- グローバリゼーションに対応するため

このうち「VUCA」という言葉について、馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。

VUCAは、以下の要素を含めた「予測が難しい時代」を意味します。

<VUCAとは>

- V…Volatility(変動性)

- U…Uncertainty(不確実性)

- C…Complexity(複雑性)

- A…Ambiguity(曖昧性)

多様かつ流動的な消費者ニーズに応えるには、自社のみで対応(クローズドイノベーション)しようとしても限界があります。

そこで多くの企業が注目したのが、オープンイノベーションなのです。

オープンイノベーションが可能になった背景

オープンイノベーションが盛んに活用されるようになった理由には、デジタル技術の進歩と経済圏のグローバル化があります。

デジタル技術が進歩したことで、企業間のコミュニケーションがしやすくなったばかりか、様々な製品を結合することができるようになりました。

例えば、車に音楽やナビ、ETCなどの機能を組み込むことができます。

また、走行履歴のデータを利用して安全性を高めるシステムも可能です。

このように、多様な企業が協力することで、より価値ある製品を生み出すことができます。

ウェブ上でも、オープンソースや官公庁に眠るデータをビジネスに活用するオープンデータなどの取り組みが行われています。

また、IT企業には、企業の枠を超えたハッカソンなどの勉強会があり、オープンな文化が育まれています。

さらに、経済圏のグローバル化もオープンイノベーションが盛んになった要因のひとつです。

かつては、日米欧の先進国が世界経済を形成していましたが、90年代以降には新興国から安くて優秀な人材が輩出されるようになりました。

このため、自社のノウハウが流出することや、協業した相手が競争相手になることを恐れる企業が多くなりました。

しかし、このような保守的な姿勢では製品がすぐに古くなってしまい、人材も流出してしまうことがあります。

そのため、オープンイノベーションを取り入れて、多様な企業や人材と協力することが求められています。

オープンイノベーションのポイント・注意点

ここまで確認して、なかには「他社をM&Aで吸収しているし、うちはすでにオープンイノベーションをしていたのだな」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし実は、上記のケースはオープンイノベーションに該当しません。

なぜならば、オープンイノベーションは独立した複数の企業間で情報をやり取りし、より良い製品・サービス作りに尽力するといった意味合いを持つ概念だからです。

他社を吸収・合併して技術や知識を買い入れて開発をしても、それはあくまでも社内で完結していることから、クローズドイノベーションに該当します。

新たな価値・製品を創出する「オープンイノベーション」と、社内の技術でよいものを創出する「クローズドイノベーション」には細かな違いがあるため、混同しないよう注意しましょう。

オープンイノベーションの変遷

一口に「オープンイノベーション」といっても、意味する内容は3段階にわたって変化してきました。

どのような変化を経てきたのか、オープンイノベーション1.0から3.0までを、追って確認しておきましょう。

オープンイノベーション1.0

オープンイノベーション1.0は、クローズドイノベーションとのハイブリッドな取り組みです。

自社の独自技術は従来通り社内のみの活用に限定し、オープンソースとして公開されていて開発内容に合う社外のノウハウがあれば、取り入れ活用する段階をいいます。

「企業と大学」「企業と研究機関」「大企業とベンチャー企業」など、1対1で協働する段階です。

オープンイノベーション2.0

時が進むにつれビジネスは複雑化し、1対1の連携だけでは対応できなくなっていきます。

そこで企業・大学・研究機関・政府・自治体・市民・ユーザーといった多様な人々が、多対多で協働するようになったのが、オープンイノベーション2.0の段階です。

さらに目的として「企業の利益を追求する手段」のほか「社会問題の解決」も取り上げられるようになったのも、オープンイノベーション2.0の特徴といえるでしょう。

オープンイノベーション3.0

社会的にデジタル化が進み、活用できるデータも増えたことで、企業に求められることも多様化しました。

そのニーズに応えるため、複数のプレイヤーが持つ技術・知見を取り入れて、よいものを作り上げる必要もでてきています。

このようにオープンイノベーションは、1.0では「1対1」、2.0では「多対多」、3.0では「1対多」と変化してきました。

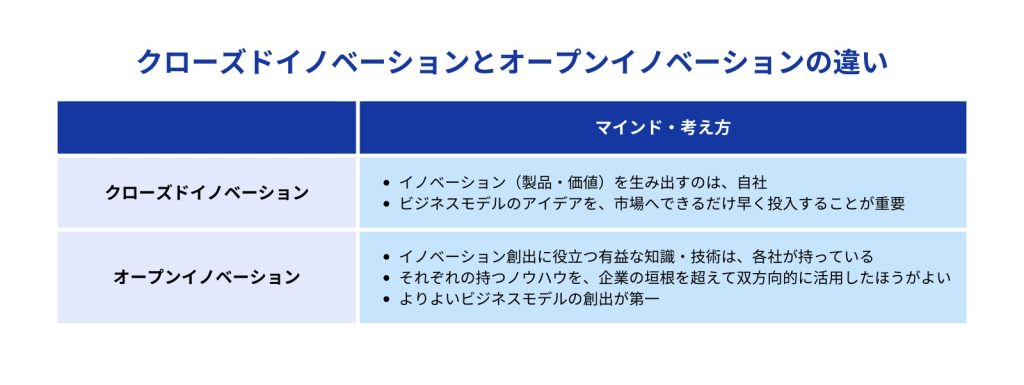

オープンイノベーションとクローズドイノベーションの違い

オープンイノベーションの対極にある手法として、クローズドイノベーションがあります。

クローズドイノベーションは、企業が社内のエキスパートやリソースを活用して、市場に出す製品やサービスの開発を行う手法です。

この手法では、企業内部に蓄積された知識や経験を磨き、独自のアイデアや技術を保護することが可能です。

他社からの模倣を防げるため、競争優位性の確保につなげられるメリットがあります。

また、企業内部でのイノベーションとなるため、情報漏洩や技術流出などのリスクを軽減できます。

企業内の社員が開発から製造・販売まで一貫して手掛けることで、生産性の向上や品質管理の強化にもつながりやすく、開発費用のコントロールも容易なのが特徴です。

クローズドイノベーションとオープンイノベーションのもっとも大きな違いは、そのマインド・考え方にあります。

簡単にまとめると、以下のとおりです。

こうしたマインドの違いにより、派生して「顧客の位置づけが違う」「外部資本の使い方が違う」といった差が生じます。

オープンイノベーションと関連語・類語の違い

オープンイノベーションについておおまかなイメージが掴めたところで、対義語・類語の観点からチェックして、理解度を深めましょう。

対義語の「クローズドイノベーション」、類語の「共同開発」「外注」についてご紹介します。

オープンイノベーションと共同開発の違い

共同開発は、一時的に共同で研究することを指します。

一定期間に限定して、あるいは予算や目的の関係で、協力関係を構築するのが特徴です。

オープンイノベーションも予算や目的に応じて実施する取り組みのため、共同開発はオープンイノベーションの工程・手段の1つといえるでしょう。

オープンイノベーションと外注の違い

外注時には、発注元のオーダーに応じて受注側が製作するといった、一方通行の関係が構築されます。

それというのも、発注する場合は当然「作りたいもの」のイメージが固まっており、その製作を依頼するだけだからです。

つまり、発注元・受注者それぞれが情報や知識を共有し、新しい価値を創造しているわけではありません。

オープンイノベーションは、知識・技術を共有する「双方向性」が特徴です。

両社が対等の立場で試行錯誤するオープンイノベーションと、上意下達の外注は、まったく異なる概念といえるでしょう。

オープンイノベーションのメリット

クローズドイノベーションから大きく方向を転換したオープンイノベーションですが、それによりどのようなメリットがあったのでしょうか。

メリットとしては、主に2つのことが挙げられます。

VUCAへ対応するために重要であるため、一通り確認しておきましょう。

低コスト・短スパン

オープンイノベーションを取り入れれば、自社にはない知識・技術・人材・コネクションを持った企業と手を組んで事業ができます。

そのため、自社で一から技術開発・マーケティング開拓をするよりも負担なく、新規事業を始められるでしょう。

双方向的に情報・技術をやり取りすることで、低コスト・短スパンで事業をはじめられ、WIN-WINの関係性を築けるはずです。

他社からの学び

他社とやり取りすれば、自社にはない新しい技術・知識などを学び、吸収できるでしょう。

たとえば、イメージしやすいのはテクノロジーや図面・レシピといった、わかりやすい技術かもしれません。

しかしその他にも、仕事の進め方・現場の管理方法・従業員のモチベーション維持方法・営業の方法などをはじめとして、学べることは多々あります。

企業間でやり取りする際にそうした知識を収集しておけば、その後の自社の事業で大いに役立つでしょう。

コレクティブインパクト

コレクティブインパクトとは、直訳すると「集合的インパクト(影響)」または「集合的な成果」と呼ばれる概念です。

特定の社会問題に関し、さまざまな分野に属するプロフェッショナルが強みを持ち寄って、課題解決のため協力することを指します。

こちらも、オープンイノベーションと同様に「複雑化した社会課題にアプローチできる」「企業のメッセージ・姿勢を伝えられる」といったメリットがあります。

詳しくは「課題解決の新モデル:コレクティブインパクトの概要・メリット・事例を解説」でご紹介しているため、併せて確認してみてください。

オープンイノベーションのデメリット

メリットがあれば、デメリットもあるものです。

クローズドイノベーションからオープンイノベーションへ切り替えたときに生じる、主なデメリットを3つ解説します。

流出のリスク

さきほど、オープンイノベーションのメリットとして「他社の知識・技術を学ぶ機会が得られる」とご紹介しました。

しかしこれは相手企業にとっても同じで、自社の知識・技術の流出が起きる可能性もあることを意味します。

もし重要な情報が流出すれば、今後の自社事業において決定的な打撃になるリスクもあるでしょう。

そのためオープンイノベーションを導入するときは、共有してよい情報と厳守すべき情報を、きちんと区別しておく必要があります。

共有権限を制限するほか、ファイルの保存場所を変える・他社と接触する社員一人ひとりに情報管理について周知させるなど、事前に十分な対策をしておきましょう。

利益率の低下

オープンイノベーションで創出した価値・製品によって得た収益は、自社で独占できません。

スピーディ・低コストで事業を始められるものの、他社と利益をシェアせねばならず、利益率が低下するでしょう。

それにより、事前に以下のような対策を講じておく必要があります。

<オープンイノベーション時の対策>

- 制作コストをできるだけ抑えて、利益率をキープする

- 事業が始まってからトラブルにならないよう、利益配分について事前に詳細を決めてから契約を締結しておく

とくに、利益配分については注意しておきたいポイントです。

相手企業と話し合いを重ね、両者が納得できる着地点を探りましょう。

自社開発能力の低下

オープンイノベーションについて「楽そう」「便利そう」とお思いになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし楽で便利な戦略として依存すれば、自社開発能力が低下するリスクがあることを意識しておきましょう。

オープンイノベーションは新しい価値の創出に向いている戦略の1つですが、まずは「自社内で開発できないか」「自社内で対応できる範囲ではないか」を確認・検討し、目的を明確にしておくことが大切です。

オープンイノベーション実現への課題

オープンイノベーションを実現するためには、いくつかの課題があります。

コアコンピタンスの保護

「コアコンピタンス」とは、他社が真似できない得意分野や圧倒的な能力のことを指します。

企業が「オープンイノベーション」と呼ばれる取り組みを行うときには、外部に公開することができる資源や領域と、守るべきコアコンピタンスを明確に区別することが大切です。

「オープン」という言葉が使われていますが、コアコンピタンスはしっかりと守ることが必要です。

競合他社に真似されないために、大切なことだと覚えておきましょう。

明確なビジョンの確立

オープンイノベーションを実施するためには、明確なビジョンが必要です。

そのためには、「オープンイノベーションをする理由は何か」「どういった目的で導入するのか」といったことを確認しましょう。

実際にオープンイノベーションをする場合、経営戦略や成長戦略、目的などが明確になっていないと、どう活動したらいいのか分からなくなってしまいます。

また、知的財産の取り扱いや役割分担なども明確にする必要があります。

そのため、目的や戦略、人材との知識や技術の共有状況などについて、明確なビジョンを持って、事業の進め方を決めることが大切です。

事業がストップしてしまわないように、目的を明確にすることや、実際に事業が進んだときの実行力や振り分けについても、しっかりと考えておきましょう。

組織と人材

オープンイノベーションを実現するためには、組織と人材が重要です。

組織はオープンイノベーションを実際に運用し、活用できるよう構築する必要があります。

また、オープンイノベーションを実施できる人材も必要です。

しかし、これらには課題があります。

専門組織の設置や人材不足がその例です。

オープンイノベーションを成功に導くには、専門の独立した組織が必要であり、兼任ではなく専門に対応する必要があります。

しかし、専門組織が未設置である場合や設置されていても機能していない場合があります。

また、ビジネスに役立つ優秀な人材の育成や提供も不足しています。

特に、理系などの専門性の高い人材や女性研究者の不足が深刻です。

さらに、企業や公的機関などのセクター間における人材の流動性が低いことも課題です。

これらの課題に対して、組織と人材を適切に整えることが、オープンイノベーションの実施と成功にとって非常に重要だと言えます。

社外との連携

オープンイノベーションを行う際には、社外の優れた組織や団体との連携が必要不可欠です。

ただ、社外との連携には課題があります。

自社の既存事業が優先され、予算や人員が足りなくなる場合があります。

また、適切な連携先が見つからなかったり、連携先と合意できなかったりする可能性もあります。

すでにイノベーションに役立つ外部機関との連携があるか、または合意できる状況にあるかを確認しましょう。

社内での連携

社内での連携も大切です。

社内の部署やチーム間でのスムーズな連携が必要です。

連携が上手くいかなければ、オープンイノベーションは進まないかもしれません。

オープンイノベーションを導入する場合、社内での理解や認知が必要です。

オープンイノベーションは、企業や学校との協力、新しい技術の共同開発によって、社会にインパクトを与えることを目的としています。

社内に周知し、理解を得ることが重要です。

ただのイベントや交流会とは違うことを伝えることが必要です。

オープンイノベーションの事例

オープンイノベーションは、いまや多くの企業が導入している、重要な経営戦略の1つとなっています。

しかし実際にどのように運用されてどのような価値が生み出されているのかがわからず、もやもやとした疑問を抱えているご担当者さまもいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、オープンイノベーションを導入し、新たな価値創造に成功した事例を6つご紹介します。

参考にして、自社の場合はどのような企業とオープンイノベーションができるかを検討してみましょう。

小田急電鉄株式会社×セコム株式会社

小田急電鉄株式会社とセコム株式会社は2020年から、コミュニケーションロボット「BOCCO」を小田急沿線の方に利用してもらう取り組みをはじめています。

この取り組みは、新しいコミュニケーションの形を提供することで、暮らしやすさや安心感を向上させることを狙いとしたものです。

<小田急電鉄株式会社とセコム株式会社のオープンイノベーション>

- 利用者の自宅へ設置された「BOCCO」を通じて、利用者へ、セコム株式会社のスタッフが定期的なあいさつ・声掛けをする

- 「BOCCO」を通じて、小田急沿線の関係自治体と連携して得た地域情報・沿線観光情報・小田急グループに関する情報を発信する

両社の知見と顧客ネットワークを組み合わせ、暮らしやすく安心感のある街づくりという価値を創出しました。

参考:11月2日「IOTを活用したコミュニケーションサービスの実証実験」を開始

ソニー株式会社×エムスリー株式会社

ソニー株式会社とエムスリー株式会社は、事業創出プログラム「COMPASS Project」を開始しました。

これは、医療・ヘルスケア領域における課題解決や、スタートアップ企業の創出・持続可能な事業運営を支援するもの。

エムスリー株式会社の持つ医療分野の深い知見と、ソニー株式会社のテクノロジーが活かされています。

またほかにも新型コロナウイルス感染症に対する取り組みも実施しており、オープンイノベーションの代表的な成功例ともいえるでしょう。

<ソニー株式会社とエムスリー株式会社の事業例>

- 新型コロナウイルス感染症疑い症例の診断を支援するための、胸部CT検査画像の診断支援サービスと、画像診断支援AIの開発・普及支援

- 面会制限が出ている医療・介護施設向けに、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社製スマートフォンを使った遠隔面会システム「面会君」サービスの立ち上げと提供

参照:ソニーとエムスリーが医療・ヘルスケア領域の事業創出プログラム開始、利用者募集|COMPASS Project

エーザイ株式会社×DeSCヘルスケア株式会社

エーザイ株式会社と、株式会社ディー・エヌ・エーの子会社DeSCヘルスケア株式会社も、オープンイノベーションに踏み切った会社です。

認知症領域のデジタル・プラットフォームの開発を目指し、創薬・事業活動の経験を有するエーザイ株式会社と、ヘルスケアサービスの提供・行動変容の実績を持つDeSCヘルスケア株式会社が業務提携しました。

その結果、認知症に備えるためのブレインパフォーマンスアプリ「Easiit」の提供を2020年に開始しています。

<エーザイ株式会社・DeSCヘルスケア株式会社の特徴>

- エーザイ株式会社……認知症領域における、35年以上の創薬・事業経験

- DeSCヘルスケア株式会社……ゲームやスポーツのノウハウを活用した、ヘルスケアサービスの提供・行動変容の実績

参照:エーザイ・DeNA 業務提携契約に基づきスマートフォンアプリ「Easiit(イージット)アプリ」を共同提供

九州電力株式会社×九電ビジネスソリューションズ株式会社×九州林産株式会社×自治体

九州電力グループの3社(九州電力株式会社・九電ビジネスソリューションズ株式会社・九州林産株式会社)は、自治体向けに、スマート林業の実現を支援するソリューションを提供しています。

持続可能な社会の実現へ向け、それぞれ以下の技術と知見を持ち寄り、森林資源の見える化に取り組んでいます。

<各社が提供した技術・知見>

- 九州電力株式会社……ドローンデータ測量(ドローン測量・レーザ測量・3Dデータ)

- 九電ビジネスソリューションズ株式会社……AIデータ分析(単木の識別・資源量分析・形状分析)、データ可視化(樹木表示・地形表示・境界表示・台帳出力)

- 九州林産株式会社……森林管理ノウハウ(森林経営コンサル・現地調査や分析結果の評価)

参照:自治体向け森林資源の見える化サービスを開始します-ドローンとAI分析技術によりスマート林業の実現を支援-

MONET Technologies×710社

MONET Technologiesの提供するMONETコンソーシアムは、モビリティイノベーションを実現するため、企業間の連携・共創を推進する場です。

高齢者の事故・慢性的な渋滞・環境問題をはじめとして、現代における諸問題の解決に取り組みます。

加盟企業は2022年11月時点で710社あり、業種の枠を超え、大規模な共創がされています。

参照:MONETコンソーシアム

KDDI∞Labo

KDDI∞Laboは、KDDI株式会社の提供する、事業共創プラットフォームです。

プラットフォームに参画したさまざまな企業の持つ有用なノウハウを連携させ、オープンイノベーションによる共創を促進します。

このプラットフォームに参画する大企業はすでに73社となっており、スタートアップとの事業共創・支援を推進しています。

参照:KDDI∞Labo

オープンイノベーションを導入する方法

「自社もオープンイノベーション戦略を導入し、実現したいことがある!」と思ったご担当者さまも多いのではないでしょうか。

他社の持つノウハウの助けを借り、共同で価値創造すれば、実現できる製品・サービスの幅がぐっと広がります。

しかし、オープンイノベーションを導入するにあたり以下の手順を押さえておかないと、失敗する可能性もあるため注意しましょう。

<オープンイノベーションを導入する手順>

- 目的・参入領域・ターゲットをはっきりさせる

- 共創候補を絞る

- 共創候補と面談してイメージ・方向性をすり合わせる

- 共創候補と商談して詳細を決定する

第一に、何のためにオープンイノベーションを導入するのか・ターゲットはどこ(だれ)なのかをはっきりさせておかないと、途中で企画倒れしてしまう可能性があります。

目的に応じた候補のなかから「どのような技術・知見を持つ企業か」「どのようなマーケットにいて、どのような顧客をもつ企業か」などを吟味し、共創相手を決めましょう。

その後は面談・商談とステップを進めていきます。

面談で双方向的に理解を深め、オープンイノベーションを実現できるか・成功させられそうかを判断してください。

問題がなければ商談へ進み、持ち寄るリソース・商品やサービスのイメージ・進行順序などを決めましょう。

「テイラーワークス」はオープンイノベーションを実現できるプラットフォームをご提供します

オープンイノベーションは、価値創出のため役立つ戦略であり、時代とともにあり方が変化し続けています。

他者や他社との1対1の協業で、自社だけでは果たせなかったイノベーションに取り組んだ「オープンイノベーション1.0」。

企業、教育研究機関、政府や自治体、個人など様々な関係者が多層的に連携し合う関係をベースに、経済的利益追求のほか社会課題解決にも取り組む手法として活用された多対多の「オープンイノベーション2.0」。

大企業がインテグレーター的存在となり、オーガナイザーを努めることで、産官学の垣根を超えたプレイヤーが集い、連携してより良いものを作り上げる1対多の「オープンイノベーション3.0」。

いまの時代に適したオープンイノベーションを理解して取り組むことで、自らにはなかった知見・技術を取り入れ、よりよいサービス・商品を創造できるでしょう。

そして、オープンイノベーションに取り組むために欠かせないコミュニティも、同様の変遷を辿ってきました。

かつては、企業や地域、組織内での内向きな囲い込みから生まれたコミュニティは、今や多様な個人が集まってつながり合えるオープンなものへと変化しています。

企業・組織・団体・個人の垣根を超えて、1対多によるプロジェクト組成や成果物創出を目指すメッシュ型のコミュニティも増えてきています。

テイラーワークスは、多様な人々と共感やビジョンでつながり、世界を変えるアイデアを実現する共創コミュニティプラットフォーム「 Tailor Works 」を提供しています。「世界を変えるつながりを創る」をミッションに、コミュニティで生まれたアイデアやソリューションに人が集い、「ひらめき」に「ときめく」イノベーティブな共創が、つながりの連鎖で社会実装されていく仕組みをサービスを通じて創造します。

コミュニティを通じて共創相手とつながり、「オープンイノベーション」に取り組みたいとお考えの方は、ぜひ「 Tailor Wors 」の活用をご検討ください。